«Я расту в разлуке с мамой»: воспоминания из детства

Все проблемы родом из детства. То, каким вырастет человек: будет ли уметь мечтать, принимать решения и нести ответственность, как будет любить своих детей - зависит от атмосферы дома, в котором он рос, от любви и уважения к нему, его желаниям и мнению. О своём детстве с юмором, грустью и нежностью рассказывает блогер Ольга Савельева в книге «Апельсинки. Честная история одного взросления». Предлагаем прочитать один из рассказов из этого сборника — «Волшебник».

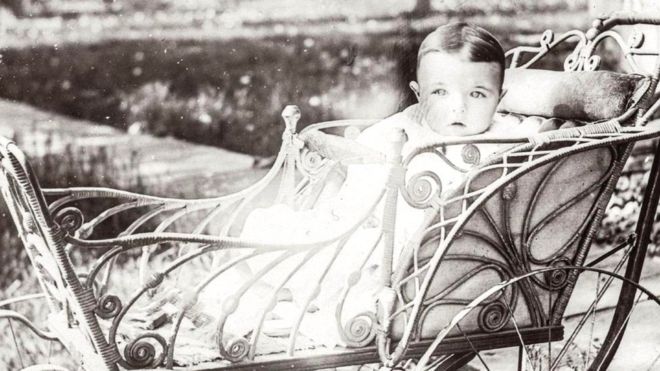

Мама прислала посылку, а в ней — подарок для меня. Я расту в разлуке с мамой, под присмотром бабушки и дедушки, и мама старается угодить мне, проявив свою любовь на расстоянии.

В прошлый раз, например, мама прислала мне белую шубку неописуемой красоты. Я звала ее «шупка». Шубка была, конечно, искусственной, но при этом ослепительно нежной, пушистой, и к ней в комплекте полагался такой же кипенный капюшон, а спереди на заплетенных косичками веревочках болтались белые пушистые завязочки-помпоны. Это была самая красивая шубка в мире.

Но бабуся сказала строго:

— Ишь, жопа наружу, лечи потом циститы ребенку. И куда в нашу слякоть такую шубу? В школу? Сопрут. На рынок? Смешно. Гулять? Загадишь.

— Может, в театр? — робко предложила я.

Я была в театре дважды: первый раз — с дедусей на слете ветеранов, второй — с классом, на «Коньке-Горбунке». Оба раза в театре было ослепительно красиво, сверкали люстры, горели канделябры, красный бархат кресел пах роскошью. Театр — это самый торжественный и величественный интерьер, когда-либо виденный мною за все семь лет жизни, и белая шубка ассоциировалась только с ним.

— В театр? — громко и искусственно засмеялась бабушка. — Да часто ты в театре бываешь, Станиславский? В тятр она намылилась...

В общем, шупка, ни разу не надеванная, висела в шкафу в специальной целлофановой накидке.

Иногда, когда никто не видел, я тайком открывала шкаф и гладила мех через целлофан: только бы не испачкать.

Мама звонила из Москвы раз в неделю. Мой разговор с мамой был полностью срежиссирован бабусей, бдительно стоявшей рядом, прислонив ухо к трубке.

«Скажи спасибо за шубку», — жарко подсказывала бабуся удачные реплики.

— Мама, спасибо за шубку, — покорно повторяла я.

— Понравилась? — восторженно спрашивала трубка маминым голосом.

— Очень! — с чувством, ни капли не лукавя, отвечала я.

— Ты в ней гуляешь? — уточняла мама.

Я испуганно смотрела на суфлера: врать я не умела категорически, но интуитивно понимала, что именно этого ждет от меня бабуся.

«Скажи: каждый день гуляю, на горке катаюсь, в снежки играю!» — подсказывала бабуся.

— Я в ней гуляю, — врала я дрожащим, не своим голосом.

— Ты не бойся ее испачкать или порвать, это просто вещь, я тебе новую куплю, если что, слышишь? Если бабуся будет ругаться, так и скажи: мне мама новую купит. Поняла?

— Поняла, — тихо лопотала я, съеживаясь под пронзающим взглядом бабуси.

Когда трубка телефона укладывалась на рычаг, бабуся взрывалась возмущенной тирадой.

— Ишь какая! Новую! Чему учит ребенка? Ни беречь, ни ценить! Рви, кидай, новые покупай! А раз богатая такая, так забирай дите и расти его сама, раз миллионерша такая! Слышь, дед, невесточка-то твоя что учудила?! Купила дочке голожопую шубку и учит ее, мол, рви-пачкай-гадь. Бабушке скажешь: новую куплю.

— Уймись, ну-ка! — кипел дедуся в ответ. — Закудахтала, посмотрите на нее. Новости глушишь своими визгами...

Дедуся смотрел новости каждый вечер, и это было святое. Я тихо рисовала в углу красивую девочку с косичкой, как у меня, в белой пушистой шубке... Это была как бы я, но как бы и не я.

В этот раз мама передала в посылке пакет нарядных шоколадных конфет, которые бабуся тут же убрала в сервант с аргументом: «Еще карамельки не доели, давай, ешь, а то заветряют». Кроме конфет в посылке были еще белые пушистые варежечки на резиночке. Они идеально подошли бы к шубке, но были при этом самой непрактичной в мире вещью.

В белых варежках можно только ловить на лету невесомые снежинки и, разрумянившись от мороза, позировать для фотографии, а «гулять в нашей слякоти» они не годились категорически.

Но когда твоя дочь взрослеет далеко от тебя, она кажется маленькой кудрявой принцессой, которую хочется нарядить в самое красивое, например, розовое платьице с рюшами, белую шубку с капюшоном и нежные варежки. Хочется думать о нежности, а не о слякоти.

Когда же она растет на твоих глазах и ежедневно является с прогулки чумазая, в порванном на плече пуховике или заляпанных грязью штанах, то хочется сшить из немаркого дедушкиного плаща самые уродливые в мире мешковатые брюки, купить серый, самый дешевый, который не жалко, пуховик и направить ее гулять с напутствием: «Теперь хоть по макушку угваздайся — все не заметно, но учти: стираю я по субботам, и, если обляпаешься раньше, будешь до субботы ходить в грязном».

Мама позвонила тем же вечером, спросить, пришла ли посылка. Бабушка заняла суфлерскую позицию рядом с телефоном.

— Там конфеты, очень вкусные, с фруктовой начинкой, ты попробовала? — спросила мама.

Бабуся кивнула.

— Да, — соврала я.

— А варежки в комплект к шубке понравились?

— Да.

— Уже февраль, зима на исходе, носи их активно, на следующий год будут малы, слышишь? Вместе с шубкой.

— Да.

— Ты их еще не мерила? Варежки? — напряженно уточняет мама.

— Нет.

— Оля, — мама начинает говорить шепотом, бабусе категорически не слышно. — Там в правой варежке я положила тебе пять рублей. Это теперь твоя денюжка, слышишь? Бабусе не отдавай, купи себе что-нибудь сама, что захочется. Поняла? Это твоя личная денюжка!

— Да, — бормочу я, покрываясь пунцовыми пятнами, и скомканно прощаюсь с мамой.

— Что она сказала? — привередливо уточняет бабуся.

Я не умею врать без суфлера, но отчетливо понимаю: сказать правду — это подставить маму. Мама доверила мне тайну, и открыться бабусе — это как... предать мамину любовь. А вдруг мама меня никогда не простит и никогда не заберет к себе, в Москву?..

— Она сказала, — дрожащим голосом докладываю я бабусе, — что я должна носить варежки, а если я их порву или потеряю, мама мне купит новые...

— Ну вот, — бабуся вполне удовлетворена. — Давай, слушай мать больше. Рви все, пачкай, мама же научила! Это же надо...

Бабуся уходит причитать в кухню.

Я все еще стою в прихожей у телефона, оглушенная своей тайной. У меня теперь есть свои 5 рублей. Но для меня это ни разу не радость. Это просто головная боль. Проблемы, которых не было.

Что мне с ними делать? Сказать, что нашла? Бабуся просто отберет. Купить резинового пупса в пластмассовой ванночке в магазине «Подарки»? И как объяснить потом бабусе появление новой игрушки? Проесть в кафе-мороженом? Как? Я никогда не хожу никуда одна: в школу и Дом пионеров на всякие кружки меня провожает дедуся, гулять разрешено одной только на площадке под окнами, в магазин — только с бабусей. Да и продавщицами везде работают бабусины или дедусины знакомые — мигом донесут: городок-то маленький, все друг друга знают.

Выход один: нужно хорошо, очень хорошо спрятать эти деньги. Я буду просто знать, что я богата, что у меня есть деньги, и этого будет достаточно, чтобы чувствовать себя вполне счастливой.

Обремененная тайной, я, хитро прищурясь, разрабатываю целую операцию по незаметному извлечению и перезахоронению клада: дождавшись, когда дедуся засядет за новости, а бабуся уйдет в ванную, я аккуратно распаковываю целлофан, достаю варежки, ныряю ладошкой в правую, достаю пятирублевую купюру, и запаковываю варежки обратно, как было.

Сердце колотится так, будто я ворую эти деньги.

Потом, крадучись, я спешу в спальню, где на трюмо сидят мои старые, но все еще любимые куклы, беру Фенечку, ту, которая с желтыми волосами и провалившимся глазом, откручиваю ей голову, просовываю в полое туловище деньги и прикручиваю голову обратно. Операция завершена. Я облегченно вздыхаю и сажаю Фенечку обратно на трюмо. Кукла подмигивает мне единственным глазом и обещает сохранить мою тайну...

Прошло полгода. Наступило лето.

Я любила лето больше других сезонов, потому что летом ко мне приезжал кто-то из родителей: мама или папа. Они приезжали и ко мне, и к морю. Очень удобно.

Этим летом к бабусе с дедусей приехал их сын, мой папа, соответственно. Впереди ожидалось две недели счастья, и я, не справляясь с эмоциями, постоянно пела.

Откровенно говоря, папа в семье никогда не котировался как глава семьи. Бабуся говорила, что он «всегда был навеселе». Я не понимала, что такое «навеселе», думала, что речь о его веселом нраве, и искренне недоумевала, почему бабусе не нравится вечно хорошее папино настроение.

В папин приезд всегда случалась удивительная вещь: на период, пока он жил у них, бабуся с мамой становились вдруг лучшими подругами и о чем-то подолгу шушукались по телефону. Они дружили против папы, и мне это категорически не нравилось.

Я пыталась подслушивать взрослый разговор, но понимала в нем совсем мало: мама и бабуся все пытались папу «закодировать». Значения этого слова я не знала, и оно казалось мне синонимом глагола «заколдовать». Я боялась, что, заколдовав папу от веселья, они превратят его в грустного и печального Пьеро.

Так, собственно, впоследствии и получилось, но это уже совсем другая история... Для меня папа был праздником. От него пахло потом и чем-то терпким, что бабуся добавляет в торт, когда пропитывает коржи десерта. Это называется коньяк.

Она пекла торт на каждый праздник, и к папиному приезду тоже. Папа ел торт, и крошки застревали в усах. Я смеялась.

Потом мы с папой шли гулять. Папа предлагал пойти в парк, но я категорически отказалась: не потому, что я не хотела в парк, просто гораздо важнее было «засветить» папу во дворе, чтобы все знакомые знали: я не сирота, у меня есть папа, высокий, красивый, в рубашке и с усами.

Однажды во время прогулки папа сказал, что он волшебник и может исполнить любое мое самое заветное желание. Папа был в очень хорошем настроении, выражаясь бабусиным языком, очень навеселе.

Я, не задумываясь, попросилась жить к папе и маме.

— Тебе что, плохо здесь? — расстроился папа, и у него поникли усы. — Тут бабуся и дедуся, ты под присмотром, кружки всякие, плавание, дача, море рядом... Разве плохо?

— Нет, не плохо, — испугалась я, что папа расскажет разговор бабусе.

— Но просто...

— Тогда давай другое желание, настоящее, самое заветное...

Я хотела сказать, что это и есть самое заветное желание, но не хотела расстраивать папу и, минутку подумав, выдала: «Хочу съесть столько мороженого, сколько в меня влезет!»

— Отлично! — обрадовался папа, вскочил со скамейки и полез в кошелек.

— Дуй в палатку за первым и мне возьми, вот деньги....

— А как же....

— Бабусе не скажем! — подмигнул папа.

Все-таки папа — настоящий волшебник, а навеселе он особенно добр и нежен. Я полетела в палатку, не веря своему счастью.

Как и все дети, я любила мороженое, но бабуся обычно портила все удовольствие: она ставила его в блюдечке на батарею подтаивать и, дождавшись, когда лакомство превращалось в белую лужицу с раскисшим посредине влажным вафельным стаканчиком, приносила мне с ложечкой. И есть его было скучно и почти полезно. Весь смысл слова «мороженое» терялся...

А сегодня я буду есть его сразу после покупки, крепкое, не подтаявшее, в румяной вафле! В полном восторге я умяла первые две порции. Говоря честно, мне больше и не хотелось, но папа протянул очередной рубль, и я пошла за очередной порцией, чтобы его не разочаровывать. После четвертого мороженого у меня заболело горло. Я подумала о том, что на самом деле не так уж и сильно я люблю это мороженое...

— Ну, так сколько в тебя влезет? — подмигнул папа и протянул пятую порцию. Песня про волшебника, который прилетит в голубом вертолете и подарит «пятьсот эскимо», вызывала теперь у меня недоумение: что с ними делать, с пятьюстами морожеными? Разве что раздать...

Я съела пять с половиной мороженых. Больше не могла. Но папа был доволен и, доедая за мной шестую порцию, смеялся и говорил, что исполнять заветные желания очень весело. Я была счастлива, что папе со мной не скучно.

Позже мы с папой приходим домой, и я горю от счастья, а вечером выясняется, что от температуры. Затем я проваливаюсь в зыбкий горячечный туман и, редко из него выныривая, досматриваю тот день отрезками диафильма.

Вот врач «Скорой» в синей униформе елозит по моей спине холодным фонендоскопом, от чего я замерзаю так сильно, что от озноба зубы стучат друг о друга, вот бабуся бьет папу по лицу тряпкой, которой обычно вытирают со стола и, рыдая, кричит на него что-то о безответственности, вот я пытаюсь встать, найти и спрятать папин чемодан: я боюсь, что он, обидевшись на тряпочную пощечину, скажет: «Да ну вас!» — и уедет обратно, в Москву, к маме, а приедет только через год, а год — это так невыносимо долго, что за год я успеваю вырасти на несколько делений сантиметровой линейки и даже перейти в следующий класс, вот я слышу перепуганный бабусин крик: «Где она?!» — и топот трех пар ног, и потом вдруг яркий свет, слепящий глаза.

Меня нашли спящей, свернувшись калачиком, в папином чемодане: если папа и уедет обиженно, он, сам того не зная, возьмет меня с собой...

Я болею долго и тяжело, и в день выздоровления выясняется, что уже сегодня папа уезжает. Я безутешно рыдаю, а потом, опустошенная, сижу за толстой шторой на подоконнике в теплой пижаме и смотрю в заплаканное дождем окно.

На кухне папа прощается с бабусей. Она тоненько плачет у него на плече, называет «сынок» и просит пообещать больше не пить. Папа молчит. И правильно делает: как можно пообещать вообще не пить, если мне вон даже из-за стола выйти нельзя, пока компот не выпит...

Наступает страшный момент прощания. Папа заходит в комнату, обнимает меня сзади, и мы вдвоем, обнявшись, смотрим в заплаканный двор. Если можно было бы выбирать, когда умирать, то вот прямо сейчас я согласна. От папы пахнет бабусиной пропиткой для тортов.

— Я хочу рассказать тебе тайну, дочка, — говорит папа, не отрывая взгляда от окна. Я напрягаюсь, потому что не люблю тайны, у меня в жизни от них одни проблемы. — Меня никто-никто не любит, — говорит папа. — Ни мама, ни бабуся... Они всегда от меня что-то хотят. Стремятся меня исправить. Не могут любить таким. Не исправленным. Я ошарашенно смотрю на папу расширенными от ужаса глазами: — А я? А как же я? Я люблю тебя! Я! Я ужасно люблю тебя!

— У меня не хватает слов, чтобы передать, как сильно он ошибается, не чувствуя моей живительной любви, и я, рыдая, бросаюсь в папины руки.

— Давай я поеду с тобой и буду сильно тебя любить, давай? Хочешь?

— Нет, дочка, поверь, тебе здесь будет лучше, — хмуро говорит папа. Он удивительно грустен навеселе. Я расцепляю кольцо своих рук. Почему взрослые все решают за детей? Почему они решают, где им лучше жить? Я смотрю в заплаканное окно.

— У меня тоже есть тайна, пап, — мне хочется поделиться с папой чем-то взамен, тем более что я устала от этой тайны. — У меня есть пять рублей. Свои собственные. Мне мама их передала, в варежке. Представляешь?

Я поворачиваюсь к папе. Папа смотрит на меня заинтересованно, его лицо оживляется. Пьеро навеселе.

— А где они? — осторожно спрашивает папа.

— В кукле. В Фенечке. Я их спрятала. Это же тайна...

Папа задумчиво смотрит на меня и произносит: — Знаешь, а у меня вчера украли все деньги...

— Как? Кто?

— Не знаю... В магазине, наверное...

— А как же ты поедешь? Возьми у дедуси...

— Нет, я не хочу их расстраивать. Я доеду. Билет-то есть...

— Да, но...

— Страшнее другое. Я не смогу внести волшебный взнос в кассу волшебников и могу потерять свой дар...

Я бледнею от ужаса.

— А большой взнос? — в ужасе спрашиваю я.

— Пять рублей...

— Но как же! Ну у меня же есть как раз пять рублей, я сейчас дам, только не теряй дар... Я спрыгиваю с подоконника и, забыв о конспирации, бегу к трюмо за Фенечкой под радугой грозного бабусиного взгляда:

— Отец уезжает, а она в куклы вздумала играть! Другого-то времени не будет, поди...

Я возвращаюсь к папе, по пути откручивая голову одноглазой Фенечке, засовываю пальчик в туловище и зацепляю денюжку...

Я смотрю в окно, как папа с чемоданом подходит к дедусиному «Москвичу» и, несмотря на дождь, убрав зонт, долго машет мне...

Я плачу в унисон дождю и вижу папу сквозь преломленную соленую пелену. Внутри меня удивительная смесь чувств: вместе с ощущением невосполнимой потери я испытываю... счастье, искрящее гранями чувств недолюбленного родителями ребенка.

Я помогла папе остаться волшебником!

А это значит, что на следующий год, когда я вырасту на несколько делений сантиметровой линейки и перейду в следующий класс, папа снова приедет ко мне, и уж тогда он обязательно исполнит мое самое заветное желание...

Источник: Статья из Дети.маил.ру