Когда аплодисменты стихли, женский голос крикнул: «Автора!» В другом конце зала раздался смех. Он меня обидел, нетрудно было догадаться, почему засмеялись: шел «Дон Жуан» Байрона. Публика, однако, поняла смысл возгласа, и другие закричали: «Автора!» Николай Павлович Акимов вышел на сцену со своими актерами, еще раз пожал руку Воропаеву, который играл заглавного героя, и подступил к самому краю подмостков. Ему навстречу встала женщина в длинном черном платье, похожем на монашеское одеяние, — она сидела в первом ряду и теперь, повинуясь жесту Акимова, поднялась на сцену и стала рядом с ним; сутулая, безнадежно усталая, она смущенно глядела куда-то в сторону. Аплодисменты усилились, несколько зрителей встали, и вслед за ними поднялся весь партер — хлопали стоя. Вдруг, мгновенно, воцарилась тишина: зал увидел, как женщина в черном, покачнувшись, стала опускаться — если бы Акимов ее не поддержал, она бы упала. Ее унесли — это был инфаркт. Догадывалась ли публика, собравшаяся на генеральную репетицию акимовского спектакля «Дон Жуан», о происхождении пьесы? Был ли возглас «Автора!» всего лишь непосредственной эмоциональной репликой или женщина, первой выкрикнувшая это многозначительное слово, знала историю, которую я собираюсь рассказать?

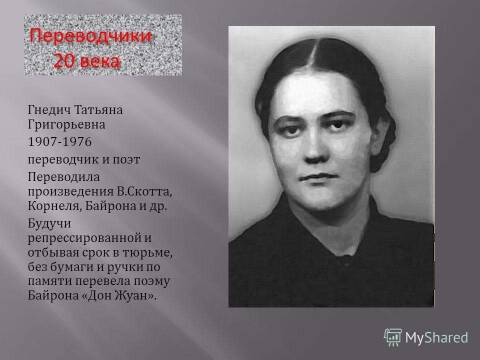

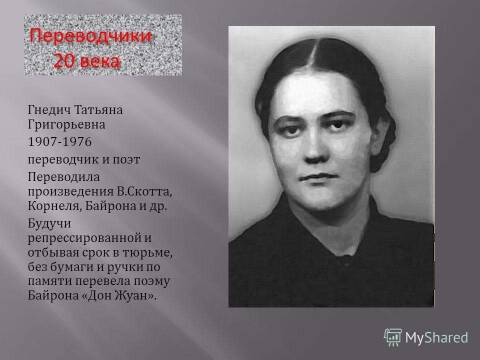

Татьяна Григорьевна Гнедич, праправнучатая племянница переводчика «Илиады», училась в начале тридцатых годов в аспирантуре филологического факультета Ленинградского университета; занималась она английской литературой XVII века и была ею настолько увлечена, что ничего не замечала вокруг. А в это время происходили чистки, из университета прогоняли «врагов»; вчера формалистов, сегодня вульгарных социологов, и всегда — дворян, буржуазных интеллигентов, уклонистов и воображаемых троцкистов. Татьяна Гнедич с головой уходила в творчество елизаветинских поэтов, ни о чем ином знать не желая.

Ее, однако, вернули к реальности, на каком-то собрании обвинив в том, что она скрывает свое дворянское происхождение. На собрании ее, конечно, не было — узнав о нем, она громко выразила недоумение: могла ли она скрывать свое дворянство? Ведь ее фамилия Гнедич; с допушкинских времен известно, что Гнедичи — дворяне старинного рода. Тогда ее исключили из университета за то, что она «кичится дворянским происхождением». Действительность была абсурдна и не скрывала этого. Единственным оружием в руках ее жертв — в сущности, беспомощных — был именно этот абсурд; он мог погубить, но мог, если повезет, спасти. Татьяна Гнедич где-то сумела доказать, что эти два обвинения взаимоисключающие — она не скрывала и не кичилась; ее восстановили. Она преподавала, переводила английских поэтов, писала стихи акмеистического толка, даже стала переводить русских поэтов на английский.

Мы жили с нею в одном доме — это был знаменитый в Петербурге, потом Петрограде и Ленинграде дом «собственных квартир» на Каменноостровском (позднее — Кировском) проспекте, 73/75. В этом огромном здании, облицованном гранитом и возвышавшемся у самых Островов, жили видные деятели российской культуры: историк Н.Ф. Платонов, литературовед В.А. Десницкий, поэт и переводчик М.Л. Лозинский.

Случилось так, что я в этом доме родился — мой отец владел в нем квартирой № 2, но позднее я оказался в нем случайно; нам, только что поженившимся, досталась на время комната отчима моей молодой жены — в большой коммунальной квартире. Татьяна Григорьевна Гнедич жила вдвоем с матерью в еще более коммунальной квартире, по другой лестнице — в комнате, пропахшей нафталином и, кажется, лавандой, заваленной книгами и старинными фотографиями, уставленной ветхой, покрытой самоткаными ковриками мебелью. Сюда я приходил заниматься с Татьяной Григорьевной английским; в обмен я читал с ней французские стихи, которые, впрочем, она и без моей помощи понимала вполне хорошо.

Началась война. Я окончил университет, мы с женой уехали в город Киров, а потом — в армию, на Карельский фронт. О Гнедич мы знали, что перед самой войной она вместе с матерью переехала в деревянный особнячок на Каменном Острове. Потом, уже на фронте, нам стало известно, что в блокаду умерла ее мать, дом сгорел, она оказалась переводчицей в армии, в Штабе партизанского движения. Иногда от нее приходили письма — часто стихи, потом она исчезла. Исчезла надолго. Никаких сведений ниоткуда не поступало. Я пытался наводить справки — Татьяна Гнедич как сквозь землю провалилась.

После войны мы с женой оказались в той же квартире, в доме 73/75. Прежнего населения не осталось: почти все умерли в блокаду. Лишь изредка встречались чудом уцелевшие старорежимные дамы в шляпках с вуалью. Однажды — дело было, кажется, в 1948 году — за мной пришли из квартиры 24; просил зайти Лозинский. Такое случалось редко — я побежал. Михаил Леонидович усадил меня рядом, на диванчик и, старательно понижая свой низкий голос, прохрипел: «Мне прислали из Большого дома рукопись Татьяны Григорьевны Гнедич. Помните ли вы ее?» Из Большого дома, с Литейного, из государственной безопасности? (Лозинский по старой памяти говорил то ЧК, то ГПУ.) Что же это? Чего они хотят от вас? «Это, — продолжал Лозинский, — перевод поэмы Байрона «Дон Жуан». Полный перевод. Понимаете? Полный. Октавами, прекрасными классическими октавами. Все семнадцать тысяч строк. Огромный том первоклассных стихов. И знаете, зачем они прислали? На отзыв. Большому дому понадобился мой отзыв на перевод «Дон Жуана» Байрона».

Как это понять? Я был не менее ошеломлен, чем Лозинский, — возможно, даже более; ведь мы не знали, что Гнедич арестована. За что? В те годы «за что» не спрашивали; если уж произносили такие слова, то предваряли их иронической оговоркой: «Вопрос идиота — за что?» И откуда взялся «Дон Жуан»? Перевод Гнедич и в самом деле был феноменален. Это я понял, когда Лозинский, обычно сдержанный, вполголоса, с затаенным восторгом прочел несколько октав — комментируя их, он вспоминал два предшествующих образца: пушкинский «Домик в Коломне» и «Сон Попова» Алексея Толстого. И повторял: «Но ведь тут — семнадцать тысяч таких строк, это ведь более двух тысяч таких октав… И какая легкость, какое изящество, свобода и точность рифм, блеск остроумия, изысканность эротических перифраз, быстрота речи…» Отзыв он написал, но я его не видел; может быть, его удастся разыскать в архивах КГБ.

Прошло восемь лет. Мы уже давно жили в другой коммунальной квартире, недалеко от прежней — на Кировском, 59. Однажды раздалось три звонка — это было к нам; за дверью стояла Татьяна Григорьевна Гнедич, еще более старообразная, чем прежде, в ватнике, с узелком в руке. Она возвращалась из лагеря, где провела восемь лет. В поезде по пути в Ленинград она читала «Литературную газету», увидела мою статью «Многоликий классик» — о новом однотомнике Байрона, переведенном разными, непохожими друг на друга поэтами, — вспомнила прошлое и, узнав наш новый адрес на прежней квартире, пришла к нам. Жить ей было негде, она осталась в нашей комнате. Нас было уже четверо, а с домработницей Галей, для которой мы соорудили полати, пятеро.

Когда я повесил ватник в общей прихожей, многочисленные жильцы квартиры подняли скандал: смрад, исходивший от него, был невыносим; да и то сказать — «фуфайка», как называла этот предмет Татьяна Григорьевна, впитала в себя тюремные запахи от Ленинграда до Воркуты. Пришлось ее выбросить; другой не было, купить было нечего, и мы выходили из дому по очереди. Татьяна Григорьевна все больше сидела за машинкой: перепечатывала своего «Дон Жуана»...

... Гнедич арестовали перед самым концом войны, в 1945 году. По ее словам, она сама подала на себя донос. То, что она рассказала, малоправдоподобно, однако могло быть следствием своеобразного военного психоза: будто бы она, в то время кандидат партии (в Штабе партизанского движения это было необходимым условием), принесла в партийный комитет свою кандидатскую карточку и оставила ее, заявив, что не имеет морального права на партийность после того, что совершила. Ее арестовали. Следователи добивались ее признания — что она имела в виду? Ее объяснениям они не верили (я бы тоже не поверил, если бы не знал, что она обладала чертами юродивой). Будто бы она по просьбе какого-то английского дипломата перевела для публикации в Лондоне поэму Веры Инбер «Пулковский меридиан» — английскими октавами. Он, прочитав, сказал: «Вот бы вам поработать у нас — как много вы могли бы сделать для русско-британских культурных связей!» Его слова произвели на нее впечатление, идея поездки в Великобританию засела в ее сознании, но она сочла ее предательством. И отдала кандидатскую карточку. Понятно, следствие не верило этому дикому признанию, но других обвинений не рождалось. Ее судили — в ту пору было уже принято «судить» — и приговорили к десяти годам исправительно-трудовых лагерей по обвинению «в измене советской родине» — девятнадцатая статья, означавшая неосуществленное намерение.

После суда она сидела на Шпалерной, в общей камере, довольно многолюдной, и ожидала отправки в лагерь. Однажды ее вызвал к себе последний из ее следователей и спросил: «Почему вы не пользуетесь библиотекой? У нас много книг, вы имеете право…» Гнедич ответила: «Я занята, мне некогда». — «Некогда? — переспросил он, не слишком, впрочем, удивляясь (он уже понял, что его подопечная отличается, мягко говоря, странностями). — Чем же вы так заняты?» — «Перевожу. — И уточнила: — Поэму Байрона». Следователь оказался грамотным; он знал, что собой представляет «Дон Жуан». «У вас есть книга?» — спросил он. Гнедич ответила: «Я перевожу наизусть». Он удивился еще больше: «Как же вы запоминаете окончательный вариант?» — спросил он, проявив неожиданное понимание сути дела. «Вы правы, — сказала Гнедич, — это и есть самое трудное. Если бы я могла, наконец, записать то, что уже сделано… К тому же я подхожу к концу. Больше не помню».

Следователь дал Гнедич листок бумаги и сказал: «Напишите здесь все, что вы перевели, — завтра погляжу». Она не решилась попросить побольше бумаги и села писать. Когда он утром вернулся к себе в кабинет, Гнедич еще писала; рядом с ней сидел разъяренный конвоир. Следователь посмотрел: прочесть ничего нельзя; буквы меньше булавочной головки, октава занимает от силы квадратный сантиметр. «Читайте вслух!» — распорядился он. Это была девятая песнь — о Екатерине Второй. Следователь долго слушал, по временам смеялся, не верил ушам, да и глазам не верил; листок c шапкой «Показания обвиняемого» был заполнен с обеих сторон мельчайшими квадратиками строф, которые и в лупу нельзя было прочесть. Он прервал чтение: «Да вам за это надо дать Сталинскую премию!» — воскликнул он; других критериев у него не было. Гнедич горестно пошутила в ответ: «Ее вы мне уже дали». Она редко позволяла себе такие шутки.

Чтение длилось довольно долго — Гнедич уместила на листке не менее тысячи строк, то есть 120 октав. «Могу ли чем-нибудь вам помочь?» — спросил следователь. «Вы можете — только вы!» — ответила Гнедич. Ей нужны: книга Байрона (она назвала издание, которое казалось ей наиболее надежным и содержало комментарии), словарь Вебстера, бумага, карандаш ну и, конечно, одиночная камера.

Через несколько дней следователь обошел с ней внутреннюю тюрьму ГБ при Большом доме, нашел камеру чуть посветлее других; туда принесли стол и то, что она просила. В этой камере Татьяна Григорьевна провела два года. Редко ходила гулять, ничего не читала — жила стихами Байрона. Рассказывая мне об этих месяцах, она сказала, что постоянно твердила про себя строки Пушкина, обращенные к ее далекому предку, Николаю Ивановичу Гнедичу:

С Гомером долго ты беседовал один,

Тебя мы долго ожидали.

И светел ты сошел с таинственных вершин

И вынес нам свои скрижали…

Он «беседовал один» с Гомером, она — с Байроном. Два года спустя Татьяна Гнедич, подобно Николаю Гнедичу, сошла «с таинственных вершин» и вынесла «свои скрижали». Только ее «таинственные вершины» были тюремной камерой, оборудованной зловонной парашей и оконным «намордником», который заслонял небо, перекрывая дневной свет. Никто ей не мешал — только время от времени, когда она ходила из угла в угол камеры в поисках рифмы, надзиратель с грохотом открывал дверь и рявкал: «Тебе писать велено, а ты тут гуляешь!»

Два года тянулись ее беседы с Байроном. Когда была поставлена последняя точка в конце семнадцатой песни, она дала знать следователю, что работа кончена. Он вызвал ее, взял гору листочков и предупредил, что в лагерь она поедет только после того, как рукопись будет перепечатана. Тюремная машинистка долго с нею возилась. Наконец следователь дал Гнедич выправить три экземпляра — один положил в сейф, другой вручил ей вместе с охранной грамотой, а насчет третьего спросил, кому послать на отзыв. Тогда-то Гнедич и назвала М.Л. Лозинского.

Она уехала этапом в лагерь, где провела — от звонка до звонка — оставшиеся восемь лет. С рукописью «Дон Жуана» не расставалась; нередко драгоценные страницы подвергались опасности: «Опять ты шуршишь, спать не даешь? — орали соседки по нарам. — Убери свои сраные бумажки…» Она сберегла их до возвращения — до того дня, когда села у нас на Кировском за машинку и стала перепечатывать «Дон Жуана». За восемь лет накопилось множество изменений. К тому же от прошедшей тюрьму и лагеря рукописи шел такой же смрад, как и от «фуфайки»...

... В Союзе писателей состоялся творческий вечер Т.Г. Гнедич — она читала отрывки из «Дон Жуана». Перевод был оценен по заслугам. Гнедич особенно гордилась щедрыми похвалами нескольких мастеров, мнение которых ставила очень высоко: Эльги Львовны Линецкой, Владимира Ефимовича Шора, Елизаветы Григорьевны Полонской. Прошло года полтора, издательство «Художественная литература» выпустило «Дон Жуана» с предисловием Н.Я. Дьяконовой тиражом сто тысяч экземпляров. Сто тысяч! Могла ли мечтать об этом арестантка Гнедич, два года делившая одиночную камеру с тюремными крысами?

В то лето мы жили в деревне Сиверская, на реке Оредеж. Там же, поблизости от нас, мы сняли комнату Татьяне Григорьевне. Проходя мимо станции, я случайно встретил ее: она сходила с поезда, волоча на спине огромный мешок. Я бросился ей помочь, но она сказала, что мешок очень легкий — в самом деле, он как бы ничего не весил. В нем оказались игрушки из целлулоида и картона — для всех соседских детей. Татьяна Григорьевна получила гонорар за «Дон Жуана» — много денег: 17 тысяч рублей да еще большие «потиражные». Впервые за много лет она купила себе необходимое и другим подарки. У нее ведь не было ничего: ни авторучки, ни часов, ни даже целых очков.

На подаренном мне экземпляре стоит № 2. Кому же достался первый экземпляр? Никому. Он был предназначен для следователя, но Гнедич, несмотря на все усилия, своего благодетеля не нашла. Вероятно, он был слишком интеллигентным и либеральным человеком; судя по всему, органы пустили его в расход.

Режиссер и художник Акимов на отдыхе прочитал «Дон Жуана», пришел в восторг, пригласил к себе Гнедич и предложил ей свое соавторство; вдвоем они превратили поэму в театральное представление. Их дружба породила еще одно незаурядное произведение искусства: портрет Т.Г. Гнедич, написанный Н.П. Акимовым, — из лучших в портретной серии современников, созданной им. Спектакль, поставленный и оформленный Акимовым в руководимом им ленинградском Театре комедии, имел большой успех, он держался на сцене несколько лет. Первое представление, о котором шла речь в самом начале, окончилось триумфом Татьяны Гнедич. К тому времени тираж двух изданий «Дон Жуана» достиг ста пятидесяти тысяч, уже появилось новое издание книги К.И. Чуковского «Высокое искусство», в котором перевод «Дон Жуана» оценивался как одно из лучших достижений современного поэтического перевода, уже вышла в свет и моя книга «Поэзия и перевод», где бегло излагалась история перевода, причисленного мною к шедеврам переводческого искусства. И все же именно тот момент, когда поднявшиеся с мест семьсот зрителей в Театре комедии единодушно благодарили вызванного на сцену автора, — именно этот момент стал апофеозом жизни Татьяны Григорьевны Гнедич.

Татьяна Григорьевна умерла, не побывав в Англии, не напечатав написанных ею книг, не осуществив многих своих замыслов. Но еще до того она - на радость себе и нам - сумела завершить и опубликовать главный труд своей жизни...

...........................

Источник: Ефим Эткинд...Сайт: Знаменитости. статья "Добровольный крест"

Татьяна Ельчанинов

Отредактировано Натали (2021-08-19 07:36:16)