10 простых приёмов - как остановить деградацию мозга

Когда вы перестаёте двигаться вперёд — вы начинаете двигаться назад, оставаться на месте, к сожалению, невозможно. Вы заметили, что чем старше вы становитесь, тем с меньшей охотой берётесь за ту работу, которая для вас непривычна или связана с большой концентрацией внимания и освоением незнакомых навыков?

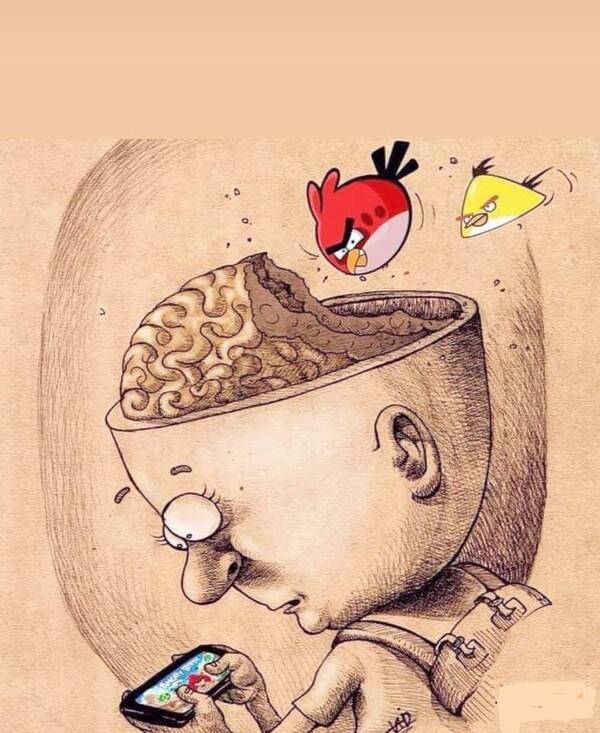

Открою вам небольшой секрет. Чтение любимых газет (авторов), работа по хорошо знакомой специальности, использование родного языка и общение с друзьями, которые вас хорошо понимают, посещение любимого ресторана, просмотр любимого сериала… — всё это, так всеми нами любимое, приводит к деградации мозга.

Как и вы. И поэтому стремится снизить затраты энергии на ту или иную деятельность путём создания своеобразных «макросов» — программ, которые вы выполняете по шаблонам.

Биолог Ричард Симон в начале позапрошлого века назвал эти программы «энграммами» — физической привычкой или следом памяти, оставленным повторным воздействием раздражителя. Энграммы можно представить в виде тропинок, которые нейроны «протаптывают» в вашем мозгу, выполняя одно и то же действие. Чем дольше мы выполняем его, тем меньше энергии затрачивает на это наш мозг.

С одной стороны, это отличная суперспособность — действительно, зачем тратить лишнюю энергию для осуществления однотипных действий? Однако обратная сторона этой способности — снижение пластичности нашего мозга. Дело в том, что чем дольше мы пользуемся энграммами, тем меньше работают базальные ганглии в нашем мозгу. Их основная функция — вырабатывать нейромедиатор ацетилхолин, помогающий нейронам «прорубать» новые тропинки среди информационного шума нашего мозга (примерно это у вас происходит сейчас, после прочтения данного предложения).

Вспомните свою дорогу на работу или в институт. Если вы ездите по одному и тому же маршруту больше полугода, то ваши действия становятся настолько автоматическими, что параллельно вы можете выполнять и другие действия — читать, слушать музыку, отвечать на почту. В любимом ресторане вам не придётся выжимать из себя ацетилхолин и думать над тем, что вам взять на обед, вы уже знаете наизусть всё меню. За фальшивой улыбкой друга вы сразу же узнаете тревогу, и вам не нужно будет напрягаться для того, чтобы расшифровать эти коммуникативные сигналы.

Казалось бы, зачем всё это менять? А затем, что наша жизнь — непрерывный источник изменений, не поддающихся нашему контролю. К большей части из них нам приходится приспосабливаться, и в этой «гонке хамелеонов» выживает тот, кто быстрее остальных поменяет свой цвет под цвет окружающей среды и сможет поближе подкрасться к насекомому (которых во время кризиса всё меньше и меньше). Вас могут сократить (как, например, это сделали совсем недавно с тысячами врачей); задачи вашего отдела могут измениться и от вас потребуется овладеть новыми навыками (и если вы не справитесь, вас, опять же, сократят); вы влюбитесь в китаянку и захотите выучить дунганский язык, на котором говорит её родня, и так далее. Поэтому пластичность мозга надо постоянно поддерживать и тренировать. Представьте, что ваш мозг — это бетон, который через какое-то время застынет.

Образ «затвердевших» мозгов вам станет понятней, если вы посмотрите на большинство 70-летних стариков, не способных освоить таймер на микроволновке, воспринимающих в штыки всё новое, выполняющих годами однотипные действия (или воспроизводя шаблоны мышления). Эти «тропинки» в их головах превратились в норы и тоннели в скальных породах, и «прорыть» проход в соседнюю пещеру практически невозможно.

Ваша задача — постоянно перемешивать эту «мыслительную смесь», не дать ей затвердеть. Как только мы расслабляемся и начинаем использовать энграммы, какая-то часть нашего мозга затвердевает и мы даже не замечаем этого.

Что делать для того, чтобы остановить деградацию мозга?

Я выделил десятку самых простых, но вполне эффективных, приёмов:

1. Следите за собой. Если вы вдруг почувствовали дискомфорт от того, что-то не так (к примеру, ваш любимый сайт поменял дизайн или в магазине исчез любимый йогурт) уцепите это чувство за хвост и начните его «раскручивать». Почему бы не перепробовать все йогурты или вовсе не начать делать свой? Не перечитывайте уже прочитанные книги. Не пересматривайте уже просмотренные фильмы. Да, это очень приятное психологически чувство — окунуться в тот уютный мирок, в жизни уже знакомых персонажей, никаких сюрпризов, уже знаешь конец и можешь наслаждаться мелочами, которые в первый раз не заметил, проглотив книгу за час (или просмотрев сезон за выходные). Но в то же время вы забираете у новых книг и фильмов шанс открыть вам что-то принципиально новое, лишаете свой мозг образования альтернативных нейронных связей.

2. Ищите новые маршруты. Постарайтесь искать новые маршруты для привычной дороги домой и обратно, найти альтернативные магазины, кинотеатры и другие инфраструктурные точки на карте вашей жизни. Это может занять дополнительное время, но может принести и приятные бонусы — к примеру, более низкие цены в магазинах или меньше народа в кинотеатре. Ищите новую музыку. Если вы меломан, в вашем iPod десятки тысяч композиций, и вам кажется, что ваш вкус весьма богат и разнообразен, то спешу вас разочаровать — чаще всего мы слушаем 50–100 знакомых треков, приятных нам всё по тем же причинам — мы адаптировались к ним, и нашему мозгу не нужно тратить дополнительные ресурсы для их обработки и осмысления.

3. В мире несколько сот тысяч интернет-радиостанций, и даже если каждый день переключаться на новую, все равно нашей жизни не хватит для того, чтобы переслушать их все. Ищите новых друзей и знакомых. Да, это, конечно же, здорово, когда есть друзья, с которыми приятно собираться каждую пятницу и обсуждать футбол или новое платье Бейонсе. Психологически комфортнее. Но ведь большинство из нас живут в мегаполисах, зачем ограничивать свой круг 4–5 людьми, причём чаще всего выбранных не нами, а «навязанных» обстоятельствами — школой, институтом, работой?

4. Социальные инструменты, заложенные в нас, очень сильно влияют на наш образ мышления, и иногда бывает так, что мы, под влиянием тех или иных друзей, меняем точку зрения, набор интересов, а иногда и вовсе род деятельности. Заведите детей. Дети являются перманентным источником хаоса и неопределённости в вашей жизни. Они — живые «бетономешалки» в вашей голове, рушащие все шаблоны и перекраивающие ваши устоявшиеся маршруты по-новому. У меня три сына разных возрастов, которые каждый день вносят что-то новое своими вопросами, поведением, пытливостью ума и непрерывными экспериментами со всем вокруг. Вы сами не заметите, как ваше мышление раскрепостится и вы начнёте думать по-другому.

5. Если завести детей у вас пока не получается, то можно начать с собаки. Она, во-первых, требует прогулки (а свежий воздух полезен для мозга). Во-вторых, вовлекает вас в невольное общение с другими собачниками. И в-третьих, тоже может стать источником хаоса (моя, например, когда бегает за мухами, не обращает особого внимания на препятствия, возникающие на её пути).

6. Перестаньте критиковать. «Какой ужасный дизайн!», «Как отвратительно они сделали развязку!», «Как неудобно сидеть в этих новых креслах!», — эти и миллионы других сообщений в Facebook, из уст ваших коллег и ваших собственных являются индикаторами сопротивления изменениям, неожиданно наступившим в жизни. Изменениям, которые, чаще всего, вы не можете изменить. Или можете, но приложив множество усилий, которые того не стоят. Согласитесь, есть ведь более интересные занятия, чем требовать в ресторане книгу жалоб и писать кляузу на хамоватого официанта?

7. Гораздо полезнее для вашего собственного развития будет принять эти изменения и мотивировать мозг продолжить жить в новой реальности. Ваши диалоги должны выглядеть примерно так: «Новое меню? Отлично, а то старые блюда уже приелись!», «Новый ремонт дороги, нужно искать объезд? Отлично, значит через месяц тут не будет таких колдобин, а пока идёт ремонт, я узнаю об этом районе что-то новое!», «Новая операционная система? Супер! У меня теперь появился новый занимательный квест — найди панель управления!»

8. Перестаньте вешать на людей «ярлыки». Это очень удобно — вместо того, чтобы разбираться в человеке, размышлять о том, почему он так поступил — поддаться слабости и просто «заклеймить» его, присоединив к тому или иному психотипу. Изменила мужу? Шлюха! Выпивает с друзьями? Алкоголик! Смотрит «Дождь»? Белоленточник!

Каждый из нас находится под действием, может быть, ещё большего давления жизненных обстоятельств, чем тот же Родион Раскольников, однако многие находят его размышления, описанные Достоевским, интересными, а соседки-разведёнки с двумя детьми — чем-то вульгарным и не заслуживающим внимания.

9. Экспериментируйте с ароматами. Несмотря на то, что эволюция вытеснила на второй план наши рецепторы обоняния, запахи всё еще имеют на нас огромное влияние. И если у вас есть любимая туалетная вода, которую вы не меняете уже годами, то самое время её поменять. И делать это с некоторой периодичностью.

10. Учите иностранные языки. И для этого не обязательно влюбляться в китаянку, можно найти другую мотивацию, связанную, к примеру, с профессиональными интересами, или хобби. Иностранные слова и связанные с ними семантические поля зачастую отличаются от вашего родного языка, и их изучение является, пожалуй, самым эффективным инструментом для тренировки пластичности мозга (особенно, если отходить дальше от туристического лексикона и углубляться в культурные особенности).

Не следует так же забывать, что наш мозг устроен гораздо сложнее, чем многим кажется. Энграммы, связанные с прослушиванием одной и той же музыки, влияют на то, как мы общаемся с друзьями. Неожиданные ощущения от запаха блюд в новом ресторане могут разбудить в вас желание переоценить слова и поступки любимого человека (понять и простить). А прогулка после работы по незнакомой улице натолкнуть на мысль о том, как найти подходящее решение в проблеме, возникшей на работе. Поэтому вышеперечисленные лайфхаки лучше всего комбинировать.

И может быть, в один прекрасный день, лет эдак через 30, когда ваш внук принесёт вам свой новый гаджет, представляющий из себя облако нано-роботов, вы не скажете «О боже, уберите от меня эту жужжащую хрень!», а окунёте в него руку со словами «Вау!» и сразу же спросите «А как оно работает и где такое можно купить?».

АВтор: Игорь Цесельский